A OTAN e as mudanças no equilíbrio do poder mundial

No último dia 14 de junho, os chefes de governo dos 30 países aliados que compõem a OTAN se reuniram em Bruxelas. A leitura da declaração(1) conjunta proporciona uma boa compreensão de como a mais poderosa aliança militar da história vê a atual conjuntura mundial, quais são as ameaças que eles identificam e quais caminhos eles irão traçar em assuntos de defesa, sempre mantendo em vista as três tarefas fundamentais da Aliança: prover segurança coletiva, gerenciar crises e fortalecer a cooperação em segurança.

Os aliados identificam ameaças provenientes de todas as direções estratégicas, representadas pela competição sistêmica de potências “autoritárias e assertivas”; terrorismo; atores estatais e não-estatais que atuam para minar a ordem internacional, o estado de direito e a democracia; instabilidades políticas e sociais além das fronteiras dos países da OTAN que causam a imigração ilegal e o tráfico de pessoas; aumento das ameaças cibernéticas, híbridas e assimétricas, que incluem campanhas de desinformação; aumento das ameaças no domínio espacial; proliferação de armas de destruição em massa e erosão da arquitetura legal internacional destinada a controla-las; além das ameaças representadas pelas mudanças climáticas.

Para fazer face a essa conjuntura e ameaças, a Aliança adotou a chamada OTAN 2030 – Agenda Transatlântica para o Futuro. O documento lista uma série de providências, dentre as quais destaco a seguir as que considero mais relevantes.

– Fortalecer a OTAN como instrumento de segurança coletiva da região Euro-atlântica, contra todas as ameaças, vindas de todas as direções. Reitera-se o compromisso de se manter um apropriado mix de armas nucleares e convencionais para dissuasão e defesa.

– Adotar medidas no sentido de acelerar a cooperação entre os Estados aliados para o desenvolvimento de novas tecnologias na área de defesa.

– Fortalecer a capacidade da OTAN de preservar a atual ordem internacional nos aspectos que afetam a segurança coletiva dos países da Aliança. Isso inclui fortalecer o diálogo e a cooperação com países não aliados da própria Europa, Ásia, África e América Latina.

– Transformar a OTAN em uma organização internacional que lidere a compreensão dos impactos das mudanças climáticas na área de segurança. Isso inclui esforços para que as próprias forças armadas dos países aliados atinjam o equilíbrio nas emissões de carbono que resultam das atividades militares até 2050.

– Prover a Aliança dos recursos necessários, por intermédio dos orçamentos de defesa dos países-membros e do fundo comum da OTAN, para financiar os ambiciosos objetivos propostos.

Sugestão de leitura – clique aqui e compre o livro na Amazon

Prisioneiros da Geografia – Tim Marshall

A Rússia é citada nominalmente 62 vezes na declaração de Bruxelas. É, sem dúvidas, a maior ameaça identificada pela OTAN. O relatório afirma que os russos continuam a violar os princípios, a confiança e os compromissos previstos nos documentos que sustentam as relações entre o país e a OTAN. Praticamente toda a cooperação civil e militar entre a OTAN e a Rússia permanece suspensa. Os aliados reafirmam que manterão o que consideram ser uma resposta à deterioração do ambiente de segurança com o aumento de seu poder dissuasório e de sua “postura defensiva”, inclusive com a presença militar nas fronteiras mais orientais da Aliança.

Os russos são acusados de crescente desenvolvimento de capacidades militares nos múltiplos-domínios, de promover atividades militares provocativas, como exercícios militares inopinados e em larga escala, inclusive nas proximidades das fronteiras de países aliados, de aumentar seu poderio militar estacionado na Criméia, instalação de sistemas modernos de mísseis em Kaliningrado, aumento da integração militar com a Belarus e repetidas violações do espaço aéreo da OTAN.

A Rússia também é acusada de promover ações de Guerra Híbrida como tentativas de interferência em processos eleitorais de países da Aliança, intimidar e exercer pressões políticas e econômicas, lançar campanhas de desinformação, guerra cibernética, além de atuar com seus serviços secretos em atividades ilegais nos países da OTAN.

A OTAN acusa a Rússia de diversificar seu arsenal nuclear, inclusive desdobrando sistemas de mísseis de curto e médio alcance de modo a ameaçar a aliança e de ocupar ilegalmente a Crimeia, atuando diretamente contra a soberania da Ucrânia. Ações contra a Geórgia e a Moldávia também são condenadas.

Após dedicar-se à ameaça representada pela Rússia, o documento passa a analisar os demais desafios à segurança da OTAN.

O terrorismo se mantém listado como uma ameaça direta à segurança das populações, e embora o documento reconheça que a segurança interna é responsabilidade de cada país, a OTAN está atenta e contribuirá sempre para o enfrentamento dessa ameaça. O documento cita a atuação no Afeganistão e no Iraque, dizendo que, apesar de estar retirando suas tropas do Afeganistão, permanecerá comprometida com o enfrentamento do terrorismo internacional.

A OTAN afirma seu apoio a uma completa, irreversível e verificável desnuclearização da Coreia do Norte e seu compromisso de não permitir que o Irã possua armamento nuclear. Afirma que apoia a retomada das negociações para que o JCPoA – o acordo nuclear com o Irã – seja retomado para que as atividades nucleares naquele país tenham finalidades exclusivamente pacíficas.

O conflito na Síria, que entra em seu 11º ano, também é listado como fonte de instabilidade na região e de insegurança para a fronteira sul da Aliança, que não hesitará em agir militarmente para preservar a segurança contra ameaças provenientes daquela região.

A instabilidade política em Belarus também causa preocupação, e a ação que obrigou o pouso de uma aeronave civil que sobrevoava o país, com a prisão de um opositor do regime que estava a bordo, foi classificada como inaceitável.

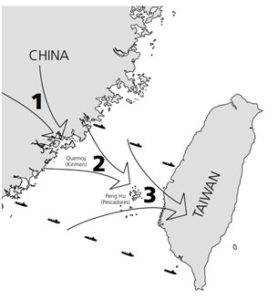

O “comportamento assertivo” e as ambições chinesas são apresentadas como ameaças à ordem internacional. Sua modernização e expansão do arsenal nuclear, a chamada “estratégia de fusão civil-militar”, a crescente cooperação militar com a Rússia, inclusive com a participação em exercícios militares conjuntos na área Euro-atlântica, sua falta de transparência e uso de campanhas de desinformação, são apontadas como causas de preocupação.

As mudanças climáticas são apontadas como os desafios conformadores dos tempos atuais. Significam ameaças com múltiplos impactos, tanto na área Euro-atlântica, quanto nas vizinhanças da Aliança. A OTAN se compromete a regularmente avaliar os impactos das mudanças climáticas no ambiente estratégico e nas suas operações.

A chamada “política de portas abertas”, que permite a entrada de novos países europeus na Aliança, é reforçada. O documento afirma que essa é uma questão que diz respeito apenas ao país que deseja entrar na Aliança e à própria OTAN, não interessando a terceiros países. Isto é um claro recado à Rússia, que é contrária ao ingresso dos países do leste europeu, em especial da Ucrânia e da Geórgia, na OTAN.

Para fazer face aos desafios acima listados, além de outros constantes no documento, a OTAN delineia uma série de medidas para fortalecer sua capacidade dissuasória, incluindo-se aí medidas de modernização de seu arsenal nuclear, inclusive por intermédio de suas capacidades missilísticas.

A declaração de Bruxelas deixa claro que a OTAN está preocupada com as mudanças no equilíbrio global de poder. A Rússia é apontada como a maior ameaça a Aliança, mas a China, o Irã e o terrorismo, além das mudanças climáticas, também são apresentados como desafios à segurança e à estabilidade mundial.

A Aliança Euro-atlântica reage ao que considera ser uma postura desafiadora de russos e chineses, que por sua vez alegam estar se preparando para ameaças à sua segurança por parte da OTAN. É o velho Dilema da Segurança, em que a percepção da ameaça externa provoca um maior investimento em segurança e defesa, que por sua vez desperta no outro lado o mesmo sentimento, em uma escalada que acaba por afetar ambos os lados da disputa.

A conclusão, evidente, é a de que há muitos pontos de atrito e confrontação, todos potenciais causadores de crises, que deverão ser manejadas com habilidade por todos os envolvidos, para a manutenção da paz.

(1) Leia a declaração em https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm