Chineses e taiwaneses prestam atenção à Ucrânia

Estrategistas de todo o mundo estão atentos aos acontecimentos em curso na invasão russa à Ucrânia. Por dever de ofício, são obrigados a analisar os acontecimentos não só no campo militar, mas também em seus aspectos políticos, econômicos, sociais, culturais e tecnológicos.

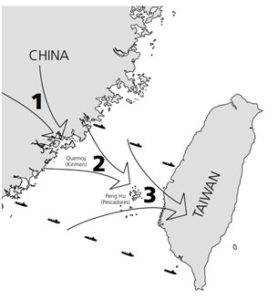

Mas há dois grupos de analistas especialmente interessados nos desdobramentos do conflito: os chineses e os taiwaneses. A razão para isso está no paralelismo que pode ser encontrado nas aspirações russas de absorver parte do território ucraniano com a possibilidade de os chineses também conduzirem uma operação militar para reintegrar Taiwan à soberania da China continental.

É importante, de início, deixar claras as diferenças existentes entre os dois casos. Em primeiro lugar, relembre-se que a Ucrânia é um país soberano, reconhecido por todos os países do mundo, inclusive pela Rússia. Já Taiwan, embora na prática seja um ente político independente, não é reconhecido desta forma pela comunidade internacional. A ampla maioria dos países reconhece a República Popular da China e, por consequência, formalmente concorda com princípio de “uma só China”, que aquele país advoga como exigência fundamental para o estabelecimento de relações com qualquer nação.

Já comprou seu presente de Dia das Mães?

A política externa da Rússia e da China em relação ao uso de suas forças armadas como instrumento de projeção de poder também apresenta diferenças. Os russos enviam tropas ao exterior para operações militares com frequência, como na própria Ucrânia, em 2014, além de Geórgia, Síria, Belarus e Casaquistão, sem falar no grupo mercenário Wagner, que trabalha em perfeito alinhamento com os interesses russos em dezenas de países. Já os chineses, embora tenham adotado um comportamento mais assertivo nos últimos anos, especialmente por intermédio de sua marinha no Mar do Sul da China, excetuando-se os contingentes que compõem as missões de paz da ONU, desdobrou tropas para uma ação militar no estrangeiro pela última vez na campanha contra o Vietnã, no já longínquo ano de 1979.

Para os russos, que negaram até o último instante a intenção de invadir a Ucrânia, a causa da guerra está ancorada nas preocupações com uma Ucrânia cada vez mais sob a influência do Ocidente, caminhando para uma adesão à Otan que, desde o ponto de vista da Rússia, representaria uma ameaça à sua segurança. Já para os chineses, que nunca negaram a possibilidade de agir militarmente, a reunificação de Taiwan é um objetivo permanente a ser perseguido, reiterado em várias oportunidades pelo presidente Xi Jinping e presente em diversos documentos do Estado chinês.

Mas, se as diferenças são marcantes, são as semelhanças que atraem os estrategistas de ambos os lados do Estreito de Taiwan a se debruçarem sobre algumas questões: a comunidade internacional reagiria no caso de uma invasão chinesa a Taiwan de forma semelhante à adotada no caso ucraniano? A surpreendente resiliência ucraniana na defesa de sua pátria seria reproduzida também pelos defensores da ilha de Taiwan? O Exército de Libertação Popular da China, muito menos experimentado em combate que o poderoso exército russo, enfrentaria as mesmas dificuldades operacionais e logísticas que são observadas pelos invasores da Ucrânia?

Compre na Amazon a sensacional história do Coração do Mundo

A reação da comunidade internacional a uma invasão a Taiwan seria modulada principalmente pela provável aceitação, por muitos países, da narrativa chinesa de que se trataria de uma questão interna, e não de uma agressão a um país estrangeiro, uma vez que Taiwan não é um Estado soberano. Este seria um pretexto ideal para todos os países que, em razão dos enormes interesses econômicos envolvidos, dependem da manutenção de boas relações com a China. Mas, certamente, essa não seria a posição dos EUA e seus principais aliados: Canadá, cerca de três dezenas de países da Europa Ocidental, Austrália, Japão e Coreia do Sul. A este conjunto restariam a alternativa pouquíssimo provável de atuar militarmente em apoio a Taiwan ou a replicação das sanções econômicas – como impostas à Rússia –, com a enorme diferença de que sancionar a China, maior parceira econômica da maior parte das nações do mundo, é tarefa muitíssimo mais complicada do que embargar economicamente a Rússia.

Taiwan, ao que parece, já percebeu, observando a invasão da Ucrânia, que estará sozinha no campo militar, caso seja invadida. Várias recentes notícias dão mostras de que a ilha se prepara para a hipótese de ter de se defender sozinha. O anúncio da possível ampliação do tempo do serviço militar obrigatório, a aquisição de sistemas antiaéreos Patriot, dos EUA, e o desenvolvimento próprio de um míssil com alcance de 1.200 km, assim capaz de atingir importantes cidades chinesas, são exemplos claros dessa atitude.

As diferenças e semelhanças da guerra na Ucrânia com uma possível crise no Estreito de Taiwan, como se vê, merecem ampla reflexão. Esperemos que as conclusões sejam as que levem à solução pacífica das controvérsias e à paz mundial.

Este artigo foi originalmente publicado no jornal O Estado de S. Paulo, em 03/05/2022

Se você gosta do conteúdo do blog e pode colaborar com sua manutenção, junte-se àqueles que se tornaram apoiadores

clique aqui e saiba como!