Um mês de guerra na Ucrânia

A invasão russa à Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro, completa seu primeiro mês. É hora de um balanço dos eventos em curso nos campos de batalha da Ucrânia, ressaltando-se que se trata de uma análise parcial, uma vez que a guerra está em andamento, e incompleta, em razão de só possuirmos os dados que nos chegam pela imprensa ou pelas mídias sociais.

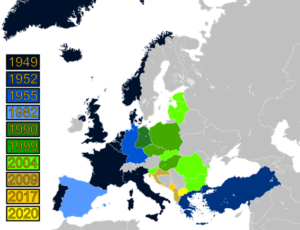

Comecemos pelas razões políticas da guerra, afinal Clausewitz já ensinava que “A guerra é a continuação da política por outros meios”. Parece claro que Putin, ao decidir travar a guerra, tinha como seu principal objetivo político impedir a Ucrânia de entrar para a OTAN. Tal adesão, mesmo que informal, seria inaceitável para o presidente russo, que inclusive tem dificuldades em aceitar a própria existência da Ucrânia como nação soberana, como declarou reiteradas vezes[1].

No trigésimo dia de guerra, apesar de uma série de problemas no desenvolvimento tático da campanha, parece que a Rússia conseguirá, no mínimo, garantir que as províncias de Luhansk e Donetsk se separem de facto da Ucrânia. Também parece provável que o litoral sul do país, especialmente a leste da foz do Rio Dnieper, também seja separado da Ucrânia. A conquista da capital Kiev ainda não está garantida, mas se for conseguida, é provável que o atual governo se mude para alguma cidade ocidental do país, como Lviv, por exemplo. Na hipótese da Ucrânia resultar dividida da guerra, Putin talvez consiga o controle do território a leste do rio Dnieper. A pergunta que se impõe, a partir dessa hipótese, é a seguinte: terá valido a pena?

Para responder essa pergunta é necessário se analisar o que Putin esperava alcançar em relação à OTAN. A aliança militar Ocidental, criada para se antepor à União Soviética e – por extensão – à Rússia, vivia nos últimos anos um período de indefinição, para dizer o mínimo. Diversos países não cumpriam a meta acordada de investir 2% de seus PIB em defesa[2]. Os EUA, líderes da aliança, se voltavam com clareza para a região do Indo-Pacífico, criando novos arranjos como o “Quad[3]” – sua aliança com Japão, Índia e Austrália para conter a China – e a “Aukus”[4], o pacto militar entre EUA, Reino Unido e Austrália para a construção de um submarino nuclear pela Austrália, deixando aos poucos de priorizar a Europa. Não se pode esquecer, ainda, que há menos de três anos, em novembro de 2019, o presidente Macron declarava que a OTAN estava em “morte cerebral”[5].

Canal Premiere – Brasileirão no Prime Video | Aqui tem Futebol e muito mais.

Pois bem, a invasão russa à Ucrânia teve o condão de reunir novamente os países da Aliança contra um inimigo comum. Países que vinham investindo pouco em defesa, sendo a Alemanha[6] o exemplo paradigmático, decidiram incrementar em muito seus investimentos na área. A Aliança reposicionou suas tropas e equipamentos, aumentando seus efetivos nos países do leste. Haverá, a partir de agora, na Europa e nos EUA, um novo e forte estímulo para se reforçar a OTAN em todos os seus aspectos. Se a Aliança Atlântica estava em morte cerebral, parece que a guerra a ressuscitou.

Apesar dos reiterados pedidos do presidente Zelenski, da Ucrânia, para que a OTAN intercedesse militarmente na guerra, especialmente pela garantia de uma zona de exclusão aérea sobre os céus da Ucrânia que impedisse as aeronaves russas de sobrevoar e, consequentemente, atacar com mais proximidade, alvos no país, a Aliança evitou se envolver diretamente, restringindo-se ao fornecimento de sistemas e material de emprego militar. Afinal, isso significaria um enorme risco de confronto direto entre aeronaves da OTAN e da Rússia. E, como afirmou o presidente dos EUA, Joe Biden, quando russos e norte-americanos trocarem tiros, isso significará a 3ª guerra mundial.

Aqui se vê com clareza que a estratégia da dissuasão[7] funcionou muito bem para o lado russo, evitando que a OTAN interviesse diretamente no conflito, claramente contida pela ameaça da escalada nuclear da guerra pelo lado russo. Por outro lado, os ucranianos não se mostraram suficientemente fortes para impedir os russos de atacarem, bem como os EUA e seus aliados que também foram incapazes de dissuadir os russos e evitar a invasão, apenas com as ameaças de “sanções econômicas nunca vistas”.

Mas, apesar de não evitarem a guerra, as sanções econômicas foram utilizadas com uma intensidade até aqui inédita, infligindo pesados custos econômicos à Rússia, mas também aos países e corporações que mantinham negócios como os russos. Foram impostas sanções a bancos e membros do governo e da elite econômica, incluindo o congelamento de ativos, restrições de viagens e exclusão de grandes bancos russos do sistema financeiro e do sistema de comunicação usado para transações internacionais (Sistema SWIFT). Outras medidas incluíram restrição de importações de petróleo, gás e carvão da Rússia, proibição da exportação de diversos produtos para o país, incluindo artigos de luxo, taxação sobre importação de produtos e restrições a aeronaves russas no espaço aéreo de diversos países.

As sanções atingiram diretamente também os cidadãos russos comuns, que de uma hora para a outra não puderam mais usar seus cartões de crédito e deixaram de contar com os serviços e a presença de diversas empresas ocidentais, de lojas de departamentos a lanchonetes, bancos, empresas de streaming, etc. Grandes empresas do setor privado, como Coca-Cola, McDonald’s, Starbucks e várias outras, suspenderam operações na Rússia. Certamente essa situação gera inúmeros transtornos aos cidadãos russos comuns, o que pode criar uma crescente insatisfação com as consequências práticas da operação militar em curso.

Aliás, na guerra, a percepção que a população tem da realidade é de suma importância. Dessa percepção advém o apoio ou não às operações, consequentemente, a legitimidade que cada um dos lados recebe, tanto de sua população quanto da comunidade internacional, para travar o combate. Neste sentido, ocorre a disputa no campo informacional, com ambos os lados tentando impor sua narrativa. De um lado, os russos falam em “desnazificar” e “desmilitarizar” a Ucrânia, além de acusarem o governo de promover um “genocídio” contra as minorias russas do leste do país. Por outro lado, os ucranianos adotam a narrativa de “Davi x Golias”, do país injustamente agredido que luta pela própria sobrevivência, acusando os russos de atacarem civis e destruírem as cidades. A Ucrânia vem vencendo essa guerra, tanto pelo apelo da narrativa, muito mais facilmente compreensível pela opinião pública, que inclusive se mostra empática com o sofrimento da população atacada, quanto pela falta de verossimilhança da narrativa russa.

Nesse sentido, o sofrimento dos milhões de refugiados e deslocados pela guerra é muito palpável para os europeus, especialmente para os países mais de leste, como Polônia, Romênia e Moldávia. Em trinta dias de guerra já são cerca de 3,6 milhões de refugiados, um grande problema, com efeitos de longo prazo.

Finalmente, passemos a uma breve análise dos combates propriamente ditos. Os russos optaram por atacar a Ucrânia em quatro frentes. Uma que vem de Norte, de Belarus, em direção a Kiev. Outra que vem de Nordeste, em direção a Kharkiv. Há ainda a direção leste, na região de Donbas e a Sul, que vem da Criméia e dos mares de Azov e Negro.

Após um avanço inicial em todas as frentes, o movimento russo foi interrompido há cerca de dez dias, aproximadamente aonde se encontram as manchas vermelhas, no mapa.

As causas para a interrupção do movimento podem apenas ser especuladas, uma vez que não se dispõe de informações fidedignas a este respeito. Entretanto, é bastante provável que tenha ocorrido uma conjunção de fatores.

Em primeiro lugar o fator logístico. A tarefa de apoiar logisticamente uma invasão em território estrangeiro, de uma tropa de cerca de 190 mil homens, é gigantesca. Especialmente em se tratando, como é o caso, de tropas mecanizadas e blindadas. Os volumes de combustíveis e lubrificantes são contados nas casas dos milhões de litro por dia. Isso sem falar em rações e água, munição, material de intendência, como equipamentos, capacetes, barracas, coletes balísticos, dentre inúmeros outros itens, munições e explosivos, peças e conjuntos de reparação, armamento, etc. Aparentemente, pelos relatos vindos do front, muitos desses itens escassearam, especialmente combustível, o que exigiu um intervalo operacional para reorganização dos atacantes.

Um segundo aspecto a considerar é a obstinada defesa ucraniana, talvez em um nível inesperado pelas tropas russas. Apoiados pelo armamento fornecido pelos países ocidentais, em especial os mísseis anticarro e antiaéreos, os ucranianos vem utilizando muito bem o terreno, que conhecem profundamente, afinal lutam em seu próprio país, para vender caro cada palmo conquistado pelos russos. Os ucranianos estão adotando uma “defesa elástica”, uma técnica defensiva que permite avanços do inimigo para coloca-los em posição de serem emboscados. Ao mesmo tempo, realizam com muita frequência contra-ataques e ações ofensivas de pequena profundidade, fustigando e impondo elevadas baixas ao inimigo.

A interrupção do avanço caracteriza o que Clausewitz chamava de atingimento do “ponto culminante da ofensiva”, um momento nas operações em que o atacante é detido. Quando isso acontece, segundo o grande general prussiano do século 19, autor do clássico “Da Guerra”, algumas coisas podem acontecer: negociações de paz que ponham fim às hostilidades, mudança da atitude do atacante, que passa à defensiva, ou uma reorganização para retomar a iniciativa da ofensiva. No caso, vemos as três coisas acontecendo, embora a construção de posições defensivas pelos russos não seja generalizada e apenas ocorra em alguns locais aonde os ucranianos fazem pequenos contra-ataques, e as negociações de paz, até o momento, tenham se mostrado inconclusivas. O mais provável é que os russos retomem a ofensiva, após uma reorganização.

Ao mesmo tempo em que os russos perderam a impulsão do ataque, eles passaram a atuar mais fortemente com os fogos, aumentando a intensidade e a frequência dos ataques aéreos, de artilharia de campanha, de mísseis e de foguetes, sobre as posições ucranianas. Esses ataques, muitas vezes feitos a alvos nas cidades, têm causado grande destruição suscitando críticas da comunidade internacional pelo sofrimento causado aos civis e dúvidas quanto a legalidade das ações segundo o Direito da Guerra

A este respeito, é importante que se separem os dois corpos jurídicos que tratam da guerra. O primeiro é o “Jus ad bellum”, ou o direito à guerra, que trata da legitimidade para se travar a guerra. A Carta das Nações Unidas[8], assinada tanto por Rússia como por Ucrânia, obriga as nações a buscarem a resolução de disputas por meios pacíficos e requer autorização das Nações Unidas antes que uma nação possa iniciar qualquer uso da força contra outra. Entretanto, a própria carta resguarda o direito do país soberano de se defender em caso de agressão. Sob esse ponto de vista, a invasão da Ucrânia pela Rússia é claramente ilegal, uma vez que não foi autorizada pela ONU. Um exemplo histórico de outra invasão não autorizada a um país soberano – portanto ilegal – foi a do Iraque, pelos EUA, em 2003. Já a defensiva ucraniana, em seu próprio território, em face de uma invasão estrangeira, é perfeitamente justificada legalmente.

O segundo é o “Jus in bello”, ou o direito na guerra. Este parte da premissa de que, uma vez que a guerra existe e está sendo travada, os dois lados combatentes devem respeitar certas normas, acordadas em convenções como as de Genebra e outras, que limitem as ações no sentido de limitar o sofrimento causado pelo conflito. Esse corpo jurídico, que conforma o Direito Internacional dos conflitos Armados[9] (DICA), também chamado de Direito Internacional humanitário (DIH) é regido por princípios e é focalizado sob sua luz que as ações de ambos os contendores estão sendo observadas, e que os comandantes poderão ser responsabilizados ao fim das hostilidades.

Com trinta dias de guerra, não é possível, evidentemente, se afirmar com certeza o rumo dos acontecimentos. Como tentei demonstrar, a guerra é uma atividade muitíssimo complexa, submetida a uma infinidade de variáveis, que podem em determinado momento interagir de uma forma inesperada e descortinar novos e imprevisíveis cenários.

O panorama apresentado dos acontecimentos decorridos até o momento visa apenas mostrar, muito sumariamente, alguns dos diversos aspectos envolvidos, com o objetivo de auxiliar o leitor a compreender melhor os acontecimentos, contribuindo para a formação de suas próprias conclusões.

Se você gosta do conteúdo do blog e pode colaborar com sua manutenção, junte-se àqueles que se tornaram apoiadores

clique aqui e saiba como!

[1] “George, você precisa entender que a Ucrânia não é um país.” Estas foram as palavras de Vladimir Putin ao presidente George W. Bush em Bucareste, na cúpula da Otan, em 2008. Disponível em https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,putin-conseguiu-colocar-os-eua-exatamente-onde-ele-queria-leia-artigo,70003959787

[2] Os 70 anos da OTAN. Disponível em https://paulofilho.net.br/2019/12/09/os-setenta-anos-da-otan/

[3] Estados Unidos fortalecem aliança com Japão, Índia e Austrália para conter avanço da China no Indo-Pacífico. Disponível em https://brasil.elpais.com/internacional/2021-09-25/estados-unidos-fortalecem-alianca-com-japao-india-e-australia-para-conter-avanco-da-china-no-indo-pacifico.html

[4] Aukus: o que é o pacto militar anunciado por EUA, Reino Unido e Austrália para conter a China. Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58582195

[5] Macron afirma que OTAN está em “morte cerebral’ Disponível em https://www.dw.com/pt-br/macron-afirma-que-otan-est%C3%A1-em-estado-de-morte-cerebral/a-51159104

[6] Alemanha investirá 100 bilhões de euros nas Forças Armadas. Disponível em https://www.dw.com/pt-br/alemanha-investir%C3%A1-100-bilh%C3%B5es-de-euros-nas-for%C3%A7as-armadas/a-60937933

[7] A Estratégia da Dissuasão caracteriza-se pela manutenção de forças militares suficientemente poderosas e prontas para o emprego imediato, capazes de desencorajar qualquer agressão militar. Esta é a definição do Manual de Estratégia do Exército Brasileiro. Disponível em http://www.coter.eb.mil.br/images/noticias/2020/294/Painel_de_Manuais.pdf

[8] Leia o Capítulo VII da carta, que trata das ações relativas a ameaças à paz, rupturas da paz e atos de agressão – http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm

[9] Saiba mais consultando o manual do Ministério da Defesa sobre DICA – https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/File/legislacao/emcfa/publicacoes/md34a_ma_03a_dicaa_1aed2011.pdf

Autor –

Autor –